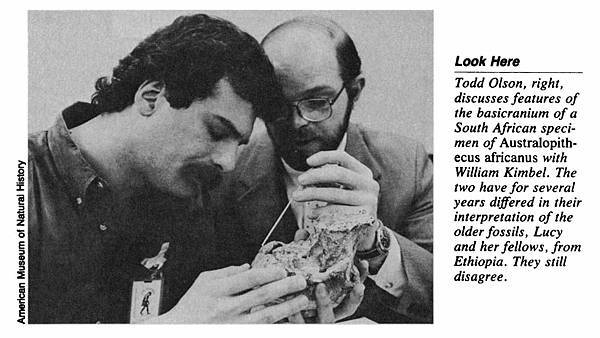

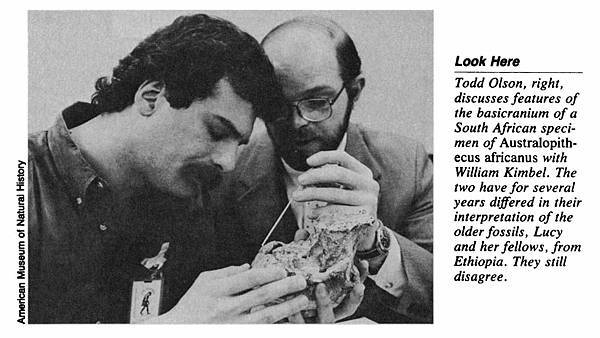

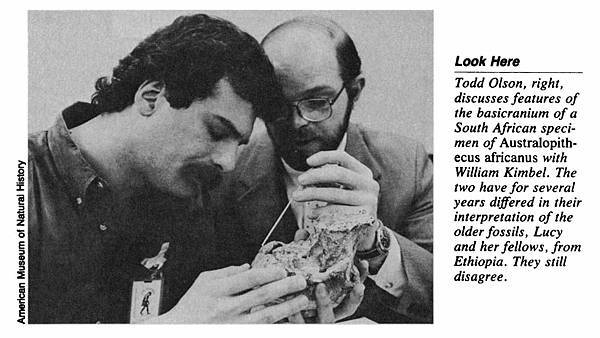

學習交流知識,學者主要靠論文、評論、學術演講、研討會;對大眾來說,展覽更為重要。外行看熱鬧,內行看門道,某些「特展」又別有歷史意義。美國的古人類學家鷹哥(John Hawks)的這個文章,介紹紐約的美國自然史博物館,公元 1984 年舉辦的「Ancestors: Four Million Years of Humanity」特展。Gathering the Ancestors

學習交流知識,學者主要靠論文、評論、學術演講、研討會;對大眾來說,展覽更為重要。外行看熱鬧,內行看門道,某些「特展」又別有歷史意義。美國的古人類學家鷹哥(John Hawks)的這個文章,介紹紐約的美國自然史博物館,公元 1984 年舉辦的「Ancestors: Four Million Years of Humanity」特展。Gathering the Ancestors 尼安德塔人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(48)

尼安德塔人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(56)

有意識改變石頭的型態作為工具使用,稱為「石器」。隨著研究累積,各種風格石器最早誕生的年代,愈來愈早。

有意識改變石頭的型態作為工具使用,稱為「石器」。隨著研究累積,各種風格石器最早誕生的年代,愈來愈早。尼安德塔人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(82)

尼安德塔人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(166)

討論古人類學的時候,英文常常能見到一個名詞「hominin」。它的中文叫作什麼?我想「古人類」比較適合,但是絕對不能寫成「人族」。

討論古人類學的時候,英文常常能見到一個名詞「hominin」。它的中文叫作什麼?我想「古人類」比較適合,但是絕對不能寫成「人族」。尼安德塔人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(95)

尼安德塔人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(100)

尼安德塔人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(213)

尼安德塔人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(98)

誰在馬丘比丘終老?來自印加帝國各地,還有遙遠的亞馬遜 原載於泛科學馬丘比丘(Machu Picchu)可謂世界知名的遺跡,觀光客前仆後繼。後世外人神秘的想像下,這兒其實是印加帝國王室冬季渡假的離宮,平時有一批工作人員長住。公元 2023 年發表的論文,透過古代 DNA 分析,證實這群人來自南美洲各地。

誰在馬丘比丘終老?來自印加帝國各地,還有遙遠的亞馬遜 原載於泛科學馬丘比丘(Machu Picchu)可謂世界知名的遺跡,觀光客前仆後繼。後世外人神秘的想像下,這兒其實是印加帝國王室冬季渡假的離宮,平時有一批工作人員長住。公元 2023 年發表的論文,透過古代 DNA 分析,證實這群人來自南美洲各地。尼安德塔人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(162)

匈奴西側邊疆,女主與她們的手下? 原載於泛科學匈奴帝國是歐亞草原的第一個帝國,主要疆域位於蒙古,世界史上有一席之地。匈奴人缺乏自身的文字記載,後人只能參考旁觀者,主要是漢朝人的歷史紀錄。所幸近來考古學、遺傳學的進展,大幅增進我們對匈奴的認識,也帶來新的啟示。

匈奴西側邊疆,女主與她們的手下? 原載於泛科學匈奴帝國是歐亞草原的第一個帝國,主要疆域位於蒙古,世界史上有一席之地。匈奴人缺乏自身的文字記載,後人只能參考旁觀者,主要是漢朝人的歷史紀錄。所幸近來考古學、遺傳學的進展,大幅增進我們對匈奴的認識,也帶來新的啟示。尼安德塔人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(1,092)